「自宅で本格スパイスカレーを」

目次

その一皿に歴史が詰まっている!

カレーという料理は、今や日本の食卓に欠かせない存在になっています。

家庭での夕食、給食、キャンプ、外食――。どんな場面でも「カレーライス」は人気の定番メニューです。

しかし、この一皿の背景には、実は何千年にもわたる人類の歴史・宗教・交易・そして文化の交差が隠されているのです。

カレーは単なる料理ではなく、「文明そのものを煮込んだ料理」と言っても過言ではありません。

起源はインドのスパイス料理。

そこからアジア、ヨーロッパ、そして日本へと伝わり、それぞれの土地の宗教・気候・思想・生活文化と混ざり合いながら、

形を変え、味を変え、独自の進化を遂げてきました。

本記事では、そんなカレーの“世界を巡る旅”を、

インド・タイ・イギリス・日本という4つの地域を通してたどります。

そして、ただのレシピや味の比較ではなく、

「なぜその国ではその味になったのか」「何が人々をカレーに惹きつけたのか」を、

文化的・歴史的な視点で紐解いてまいります。

読み終えたあと、あなたが食べる一皿のカレーは、

もはやただの食事ではなく、“歴史の記憶そのもの”として感じられることでしょう。

世界のカレーを家庭で再現する方法──“スパイスの地図”を描こう

カレーを作るという行為は、世界の歴史を再現することでもあります。

スパイスの組み合わせ一つひとつに、その国の気候・宗教・文化・価値観が反映されているからです。

ここでは、家庭でも再現できる「世界4大カレー」をご紹介します。

それぞれの国でどのようにカレーが生まれ、どのような意味を持っているのかを、レシピと文化背景の両面から紐解いてまいります。

インドカレー──スパイスの宇宙と「祈りの味」

インドにおけるカレーは、単なる料理ではなく「祈りの対象」でもあります。

古代インドでは、スパイスは心と身体を整える薬として用いられてきました。

アーユルヴェーダの思想によれば、スパイスには精神を安定させ、体内のエネルギーを循環させる働きがあると考えられています。

インドカレーの基盤となるスパイスは、以下の4種が代表的です。

- クミン(大地の香り)

- コリアンダー(爽やかな風の香り)

- ターメリック(太陽の色)

- ガラムマサラ(魂を温める香り)

これらが組み合わさることで、まるで宇宙を煮込むような深い香りが生まれます。

また、ヒンドゥー教では牛肉を食べないため、主に野菜や豆、鶏肉を用いることが多く、

そこには「命を奪わずに命をいただく」という思想が根づいています。

家庭でインドカレーを再現する際は、玉ねぎとトマトをよく炒め、クミンとコリアンダーをじっくり加熱して香りを引き出すことがポイントです。

ヨーグルトを加えれば、酸味とまろやかさが調和し、まるでインドの寺院のような荘厳な香りが広がります。

「自宅で本格スパイスカレーを」

タイカレー──香りの重奏と五味の哲学

タイカレーは、香りと調和の料理です。

レモングラス、コブミカンの葉、青唐辛子、ガランガルなどをすり潰したペーストを、

ココナッツミルクとともに煮込むことで、辛味・甘味・酸味・苦味・塩味が一体となった、まさに“香りの交響曲”が生まれます。

タイでは、食事は「調和の芸術」とされています。

どんな味も突出してはいけません。

辛さの中に甘さがあり、甘さの奥に酸味がある。

この絶妙なバランスが、タイ仏教の“中道”の思想にも通じるのです。

タイカレーを作るときは、焦らず、ゆっくり火を通すことが大切です。

香りを立たせることで、南国の豊かな自然と静寂を一皿の中に閉じ込めることができます。

イギリスカレー──“帝国の記憶”を煮込んだルウ

イギリスのカレーは、19世紀の大英帝国時代、インド支配の中で生まれました。

イギリス人たちはインドのスパイスを持ち帰り、それを自国の気候と味覚に合わせて再構築したのです。

寒冷なヨーロッパでは、スパイスの刺激よりも温かさが求められました。

その結果、バターと小麦粉を炒めてとろみをつけ、ミルクやブイヨンで伸ばす“ルウ”が誕生します。

それがのちに日本のカレー文化に大きな影響を与えることになりました。

曇り空の下、家庭のテーブルを囲んで食べるルウカレー。

それは“帝国の記憶”でありながら、同時に“庶民の幸福”でもあったのです。

日本カレー──郷愁と記憶の味

日本にカレーが伝わったのは明治時代。

当初は海軍の兵食として採用されました。

その理由は、栄養バランスがよく、長期保存がきき、何より白米との相性が良かったためです。

やがて、軍食だったカレーは家庭へと広まり、

昭和期にはりんごやはちみつが加えられた“甘口の日本カレー”が誕生しました。

日本のカレーには、他国にはない独特の温かさがあります。

それは、「母の味」であり、「子供の思い出」であり、「家族の絆」です。

夕食のカレーには、働く父を待つ家族の時間や、食卓を囲む安心感が詰まっています。

カレーは日本において、単なる料理ではなく“癒しの象徴”として定着したのです。

「日本文化の象徴レトルトカレー」

カレーが世界を繋ぐ──スパイスの社会学

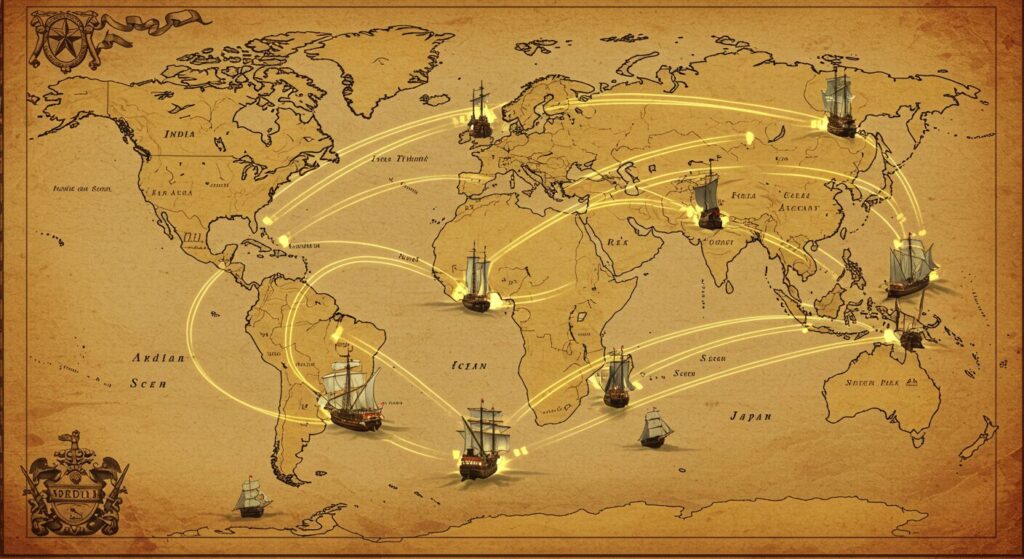

カレーの歴史を語るうえで欠かせないのが「スパイス交易の歴史」です。

スパイスは、かつて“黄金より高価”といわれたほど、人類史を動かしてきた存在でした。

古代エジプトでは、ミイラの防腐にシナモンやミルラ(没薬)が使われました。

古代ローマでは、胡椒は貨幣の代わりとして用いられたといいます。

中世ヨーロッパでは、スパイスを求めて“香料諸島”へ向かう航海が始まり、

それがやがて「大航海時代」という人類史の転換点を生み出しました。

つまり、カレーの香りの奥には、

人間の欲望・信仰・探求心がすべて溶け込んでいるのです。

スパイスは“文化のパスポート”

スパイスは、国境を越えて人と人を結びつける“文化のパスポート”でした。

たとえば、インドのカルダモンがアラビアを経由してヨーロッパに伝わり、

やがてイギリスを通して日本のカレー粉の原型となります。

ひとつのスパイスが、千年を超える旅をしながら、

人々の舌と記憶を繋いできたのです。

さらに、スパイス交易は“宗教の交流”とも深く関わっていました。

イスラム商人は香辛料とともにイスラム文化を広め、

カトリックの宣教師たちはその逆に、

新たな航路を開拓しながらキリスト教を布教していきました。

つまりスパイスは、単なる食材ではなく、

文明を運ぶメディアだったのです。

スパイスと権力の関係

スパイスはしばしば「権力の象徴」となりました。

中世ヨーロッパでは、胡椒やクローブを持つことは富の証であり、

王侯貴族たちは“香辛料倉庫”をステータスとして誇っていました。

しかし、スパイスの独占はやがて戦争を生みます。

オランダ、ポルトガル、スペイン、イギリスがアジアに進出し、

香辛料貿易の覇権をめぐる熾烈な争いを繰り広げました。

その結果、アジア諸国は“香り”の代償として植民地化されていくのです。

皮肉なことに、人々の食卓を豊かにするスパイスが、

同時に多くの国々の運命を左右する“政治の香料”にもなってしまいました。

日本のカレーが愛される理由──「記憶の料理」としての進化

日本のカレーは、インドでもイギリスでもない、独自のジャンルに進化しました。

ではなぜ、日本人はここまでカレーを愛するのでしょうか?

その答えは、カレーが「記憶の料理」であるからです。

カレーと“家族の時間”

多くの日本人にとって、カレーは「家庭の味」の象徴です。

学校給食や母親の手作りカレー、キャンプの夜に作ったカレーライス――。

それぞれの人生に“カレーの記憶”が刻まれています。

心理学的に見ると、食の記憶は非常に強く残るとされています。

特にスパイスの香りは嗅覚を刺激し、記憶の中枢である海馬を活性化させます。

つまり、私たちはカレーの香りを嗅ぐことで、無意識に「懐かしさ」を感じているのです。

“国民食”への道のり

戦後、日本の食文化が欧米化するなかで、

カレーは唯一“日本的に再構築された西洋料理”として定着しました。

市販のカレールウが登場し、誰でも簡単に作れる「家庭料理の王様」になったのです。

さらに、レトルトやカレーチェーンの普及により、

外食・中食・内食のすべてのシーンで楽しめる万能料理となりました。

もはやカレーは、「食事」ではなく「文化」そのものです。

「日本文化の象徴レトルトカレー」

AI時代のカレー──テクノロジーが再発見する“スパイスの哲学”

AIが食文化に影響を与える時代になり、

カレーもまた新しい段階へと進化しようとしています。

近年、AIレシピ生成ツールでは、

「個人の健康状態や遺伝情報に基づいたスパイス配合」が提案されるようになりました。

たとえば、腸内環境を改善するためにウコン(ターメリック)を増やしたり、

自律神経を整えるためにカルダモンを調整したりと、

“個人最適化カレー”の時代が到来しつつあります。

AIと人間の“味覚の融合”

AIは膨大なデータから最適なレシピを導き出すことが得意ですが、

「懐かしさ」や「幸福感」といった感情までは理解できません。

一方で人間は、科学的根拠よりも“思い出”や“物語”で味を感じます。

つまり、AIと人間の協働によって、

カレーは“データの食”と“感情の食”の両立を果たすことができるのです。

未来の食卓では、AIが作ったスパイス配合を人間が再調整し、

「その日の気分」に合わせて香りを変えるような体験が一般化するかもしれません

まとめ──カレーは“文明を煮込んだ記憶装置”

私たちが何気なく食卓に並べているカレー。

その一皿には、実は“人類の記憶”ともいえる壮大な物語が煮込まれています。

スパイスの香りに誘われて私たちが口に運ぶたび、

そこには古代インドの祈り

ヨーロッパの航海の野望

そして日本の家庭の温もりが溶け込んでいるのです。

一見ただの料理に見えるカレーは、歴史の断片がひとつの鍋に集まった“文明の縮図”といえるでしょう。

インドでは宗教儀式の供物として始まり、イスラム商人によって世界へと広がりました。

スパイスは人間の欲望と好奇心を刺激し、やがてヨーロッパ諸国を未知の大陸へと駆り立てます。

大航海時代の航路は、まさに“スパイスを求める道”そのものでした。

その香りに導かれて、世界はつながり、文明は混ざり合い、新しい文化が生まれていったのです。

そして19世紀、日本が近代化を迎える頃、

“英国式カレー”という形でその文化は日本列島に上陸します。

当初は軍隊食として普及したカレーが、やがて家庭料理として日本人の暮らしに根づいていったのは、

単に味覚の問題ではありません。

カレーは「異国の文化を受け入れ、咀嚼し、自分たちの形にする」という日本人の柔軟な文化適応力の象徴でもあったのです。

スパイスは、香りを通じて記憶を呼び起こす力を持っています。

シナモンの甘い香りを嗅ぐと、どこか懐かしい気持ちになる。。。

それは、遠い過去の記憶が脳内で再生されるからです。

人間の嗅覚は、時間と空間を超えて「記憶」を呼び覚ます不思議な感覚。

カレーの香りが国境や世代を超えて愛されるのは、まさにその記憶の連鎖にほかなりません。

私たちがスプーンを手に取るとき、

そこには“人類の文化史”が凝縮されています。

ターメリックは太陽を象徴し、クミンは旅と交易の象徴、コリアンダーは癒しの象徴。

それぞれのスパイスには、古代の人々の祈りや哲学が宿っているのです。

つまりカレーを食べるという行為は、単なる食事ではなく、

「文明の記憶を味わうこと」そのものだといえるでしょう。

さらに、現代の私たちはAIの時代に生きています。

AIが人間の思考や嗜好を学習し、レシピを自動生成する時代。

しかし、そのデータの根底にあるのは、やはり“人間の味覚と記憶”です。

AIがつくるカレーでさえ、過去の文化、宗教、地域性といった“人間の歴史的背景”なしには成立しません。

つまり、AIの進化の先にも、スパイスが刻んだ“文明の香り”が息づいているのです。

スパイスの香りに導かれながら、

私たちは無意識のうちに、古代の祈りや航海者の冒険、

そして家族の団欒を思い出しているのかもしれません。

カレーは時代を超えて、失われた時間や人々の物語を蘇らせる“記憶の装置”。

それを食べることは、世界と自分を再び結び直す小さな儀式なのです。

カレーを通じて私たちが感じる“ぬくもり”や“幸福感”は、

単なる味覚の快楽ではありません。

それは、長い歴史の中で受け継がれてきた「生きる知恵」や「人と人をつなぐ力」に対する共感なのです。

そしてその香りの奥には、

どんな時代にも、どんな場所でも“誰かと食卓を囲む喜び”が存在していたという普遍的な真実が潜んでいます。

次にカレーを食べるとき、ぜひ目を閉じてみてください。

スパイスの香りの奥に、遥か彼方の大地、古代の市場、

異国の風、そして母の笑顔が浮かんでくるはずです。

その瞬間、あなたは“時間を超えた旅人”になっているのです。

カレーとは、

人類がつくり出した最もおいしい歴史書であり、

世界を一つにする“香りの言語”です。

一皿の中に詰まった文明の記憶を感じながら、

今日も私たちは“歴史の続きを味わっている”

そんな想いでカレーを味わってみませんか。

「自宅で本格スパイスカレーを」