\ビール飲み比べ!/

目次

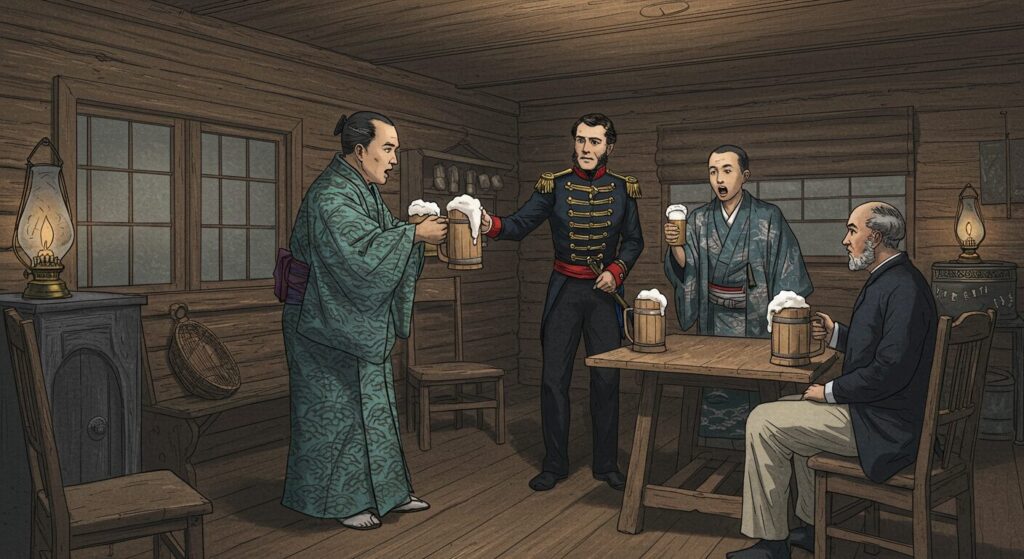

黒船が運んだ—幕末とビールの出会い

「もし坂本龍馬が、グラスのビールを片手に桂小五郎と語り合っていたら──」

そんな歴史の“もしも”を想像すると、幕末が少し違って見えてきます。

幕末といえば、ペリー来航、尊王攘夷、坂本龍馬─歴史の教科書に登場する主要なキーワード。

しかし、その背後ではもっと静かに、そして確実に欧米文化が入り込み、日本人の生活を一変したのです。

そのひとつが、ビールです。

1853年、黒船来航。

ペリー提督が持ち込んだのは武力だけではありませんでした。

交渉の場に並んだ金属製のグラスの数々。

その中で一際、黄金色の液体が泡を立てて目立っていた。

それが日本人の前に初めて現れたビールだったといわれています。

当時の日本酒は甘口が主流で、常温で飲むのが当たり前。

そこへやってきた冷たいビールは

香ばしい香りと強い苦み

そして泡立つ爽快感。

全く別世界、異次元の飲み物だったのです。

口をつけた幕府の役人たちは、驚きと困惑を隠せなかったことでしょう。

しかし、この異国の酒は単なる嗜好品ではありませんでした。

それは、文明開化の先触れであり、外交の一手であり、やがて日本人の舌と文化を変えていく

「沈黙の革命児」

だったのです。

今回は、幕末から明治初期にかけて日本にビールがどのように伝わり、どんな人々がそれを口にし、そしてどう定着していったのかに迫っていきます。

黒船が運んだ泡立つ液体の物語を、史実とエピソードで味わいましょう。

幕末ビール来航

幕末の日本に押し寄せた西洋文化の波。

その中でも、ひときわ異国情緒あふれる香りを放ったのが「ビール」でした。

1853年、ペリー艦隊が浦賀に来航した際、交渉の場に現れた冷えた黄金色の飲み物は、多くの日本人にとって初めて口にする未知の味。

麦芽の甘みとホップの苦味、そして舌の上で弾ける泡は、それまでの酒文化にない衝撃を与えました。

その後、横浜の外国人居留地を中心にパブ文化が芽生え、やがて川本幸民らによる国産ビールの試みへとつながります。

単なる飲み物の輸入に留まらず、ビールは外交、産業、そして庶民文化をも変えていったのです。

ここから、日本人とビールの長い付き合いが始まったのです。

\幕末の経済事情!/

黒船と共にやってきたビール

1853年6月、浦賀沖に姿を現した4隻の黒船艦隊。

ペリーは幕府との友好を演出するため、応接の場に珍しい料理や酒を並べました。

その中にあったのが、アメリカ産のビールです。

『ペリー提督日本遠征記』には、幕府要人との会食で「ビール、ワイン、ブランデーを供した」との記述があります。

また、通訳が「これは西洋の薬酒で、胃を健やかにする」と説明したという逸話も残っています。

勝海舟の弟子・永井尚志は「泡立つ麦酒、苦きこと甚だし、飲みて舌痺れる」と日記に書き残していいるそうです。

つまり、彼らにとってビールは衝撃の味覚体験だったわけです。

この強烈な感覚が後のビール文化を作ったのです。

\クラフトビールって?/

出島オランダ商館と幕末以前のビール

ペリー以前から、日本にはごくわずかにビールが入っていました。

長崎出島のオランダ商館では、船員や商館員向けにビールが持ち込まれており、蘭学者や通訳が試飲することもあったようです。

ただし、当時のビールは輸送に時間がかかり、劣化しやすく、味はあまり良くなかったといいます。

さらに一本の価格は銀貨数枚──庶民には到底手が出ない高級舶来品でした。

蘭学者の前野良沢は、オランダ語の医学書の中に「ビールは身体を温め、胃の働きを促す」と書かれているのを訳し、薬効のある飲料として認識していたといいます。

横浜外国人居留地とパブ文化の流入

1859年、横浜港開港。

外国人居留地には欧米人向けのパブや社交クラブが次々とオープンしました。

特に英国人経営のパブでは、エールやポーターといったビールが樽から注がれ、常連客で賑わっていました。

興味深いのは、この頃から日本人給仕が外国人パブで働き始めたことです。

彼らはビールの注ぎ方、泡の立て方、ジョッキの扱いを学び、やがて自らの店で応用しました。

これが後の「日本初のビアホール」の基盤となります。

福沢諭吉は横浜で外国人からビールをふるまわれ、「苦きも、飲むほどに妙味あり」と述懐しています。

その後、慶應義塾の外国教師にもビールを振る舞うなど、早くからビールの旨さに気づいた人物でもあります。

あの福沢諭吉も我々と同じように

「ビール最高!」

と感じているところが感慨深いところです。

日本初のビール醸造の試み

幕末、日本人が初めてビール造りに挑んだのは蘭学者の川本幸民です。

彼は化学の実験として麦芽とホップを用い、試験醸造を行いました。

日記には「香気未熟なるも、洋酒の味に近づく」とあり、品質はまだ改善の余地があったようです。

さらに1869年、横浜で外国人醸造家ウィリアム・コルトンが「スプリング・ヴァレー・ブルワリー」を創業。

この醸造所は、後に日本を代表するキリンビールへと受け継がれます。

\ビール飲み比べ!/

薬としてのビール販売

明治初期、日本でビールは薬種商によって「滋養強壮・胃腸快復」に効く薬として売られました。

1870年代の新聞広告には「暑気あたりに効く」「食欲を増進する」といった文言が並び、薬瓶と同じ棚に置かれていたのです。

新聞広告には次のような文言が並んだとされています。

「蘭麦酒 夏の暑気あたりに効く 毎夜一杯服用のこと」

東京・銀座 〇〇薬舗

こうして、薬瓶と同じ棚に置かれたビールは、医療飲料として少しずつ認知されていきます。

中には「一日一杯を就寝前に飲むべし」という健康法も紹介され、嗜好品ではなく健康飲料という立ち位置で広まりました。

庶民化までの道のり

ビールが庶民のものになるのは明治20年代。

鉄道網の発達によって瓶ビールが全国へ運ばれ、価格も手の届く範囲に下がっていきました。

この頃、1899(明治32)年8月、東京銀座に日本初のビアホール「恵比壽ビヤホール」が誕生し、ビールは一気に大衆の手に。

新聞には「会社帰りの紳士、泡立つビールに憩う」といった記事が掲載され、サラリーマン文化とともにビールは日本の夕暮れに定着していきました。

ここから、日本のサラリーマンの一声

「とりあえずビール!」

始まったのです。

当時の新聞はこう報じています。

「夕暮れ、会社帰りの紳士、泡立つビールに憩う」

『東京日日新聞』明治32年8月号

\クラフトビールを読もう/

ビールが変えた幕末ニッポン

幕末、日本は開国の波に揺れていました。

その中で、黒船がもたらしたビールは、新しい価値観を運んできた存在です。

最初は奇妙な薬酒として不思議な味として認識されたビール。

やがて外国人居留地のパブで日本人の舌を刺激し、醸造家たちの挑戦を呼び起こしました。

明治に入り、薬から嗜好品へ、嗜好品から大衆酒へ──その変化の背景には、日本人の柔軟な文化受容力があったのではないでしょうか。

臨機応変が苦手かつ真面目と思われている日本人ですが、実は太鼓の昔から海外の文化に寛容なところがあります。

歴史的事例は多岐に渡りますが、漢字・仏教・建築様式など海外の文化を上手く取り入れ日本文化へと昇華させたのです。

日本の食文化も一つ。

その中でもビールは、独自の発展を遂げています。

現代では、日本由来のクラフトビールがたくさん存在しているほど。

今夜あなたがジョッキを傾けるその一杯は、150年以上前、浦賀や横浜で始まった物語の続きです。

幕末の志士が味わったかもしれない苦みと香りを想いながら、今宵のビールを楽しんでみてはいかがでしょうか。