目次

坂本龍馬×板垣退助─“粋”の違いについて

歴史に名を残した人物

記憶に刻まれる人物。

この違いを会社や社会に置き換えると

「評価される上司」と「語り継がれる先輩」

の違いのようです。

坂本龍馬と板垣退助

どちらも教科書に載る偉人です。

しかし「語られ続けている」のは圧倒的に坂本龍馬。

ではなぜ、板垣退助はそこまで目立たないのでしょうか?

50代を過ぎたおじさん

働き盛りを過ぎ、少しだけ自分の“物語”や“影響力”を意識し始める頃です。

そんなときに龍馬と板垣の生き方を見つめ直すと、まるで自分のこれからを問い直されるような気持ちになります。

坂本龍馬の豪快さ、自由さ、

そして板垣退助の誠実さ、責任感。

その両方を知ることで、自分自身の人生に一本筋が通るような感覚になるかもしれません。

「人の心に残る人物とはどういう人か?」というテーマを軸に持論を展開しようと思います。

坂本龍馬と板垣退助の生き方を比べて

私たちおじさんが人生の中で、どう“自分ブランド”を育てていけるのか?

そんなことを考えていこうと思います。

坂本龍馬──物語を生きた男の魅力

坂本龍馬は、言ってしまえば“破格”の存在です。

土佐の下級武士という身分から、幕府や藩という古い枠組みを飛び越え、まったく新しい時代を夢見て奔走した人物でした。

たとえば、薩摩と長州という犬猿の仲だった藩を仲介して同盟を結ばせる。

これだけでもすごいのに、彼はその先の「新しい国のかたち」まで見据えていた。

海援隊を作り、貿易を学び、そして日本の未来に向かって突き進んだわけです。

でも、それだけではありません。

彼は“言葉”でも人を惹きつけました。

残された多くの手紙には、未来への情熱や仲間を思う気持ちが溢れています。

どこか照れ屋で茶目っ気があって、それでいて夢を追いかける姿に、「なんだか親しみが持てるなぁ」と思わせる力があるんです。

そして何より、「33歳で暗殺される」という胸アツな展開。

まるで物語のクライマックスのように人生が閉じたことで、龍馬は“未完の英雄”として人々の記憶に刻まれることになります。

働く私たちに置き換えれば、龍馬は「型破りでも、人に語りたくなる上司」。

理屈よりも情熱と行動で引っ張ってくれる存在。

そんな人には、つい惹かれてしまいますよね。

勢いと熱さで突破していくその姿勢は、現代の職場でも憧れの対象になるのです。

坂本龍馬は、もうすでに人生そのものがアニメのヒーローそのものなのです。

そして

もう一つ付け加えるとすれば

坂本龍馬のファッションとルックスです。

決してイケメンではないものの、只者ではない空気感。

西洋のファッションと和装を見事に合わせたファッションセンス。

おじさん世代でいえば

ブルース・リーや松田優作などでしょうか。

とにかく生き方含め全てがカッコイイのです。

\龍馬のように“粋”をまとう/

大人の和柄ファッションとは

板垣退助──偉業を成し遂げたのに。。。?

一方で板垣退助。

彼もまた、明治の黎明期において政治を動かした立派な人物です。

特に、自由民権運動という、日本に民主主義を根づかせるための活動では命を懸けて闘いました。

暗殺未遂にあった際の「板垣死すとも自由は死せず」という名言は、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?

言葉そのものはかっこいい。

だが、しかし名言だけしか記憶にない。

どうしても彼のイメージは「固い」「地味」「偉いけど近寄りがたい」といった印象にとどまってしまっています。

それはおそらく、“伝わり方”の違いです。

板垣退助は言葉で情熱を語るより、行動と制度で社会を変えていったタイプ。

言うなれば

感情よりも仕組みを変えていった人物。

記録はあっても、感情に訴えるストーリーが少ない。

だからこそ、“記憶に残る人物”にはなりづらかったのかもしれません。

実際、板垣退助を題材にした小説は、圧倒的に少ないです。

坂本龍馬のそれと比べるのが、かわいそうなぐらいです。

また、彼の活躍時期が「明治」という“安定を築くフェーズ”だったのも大きいでしょう。

革命前夜に活躍した龍馬は「希望の象徴」になれましたが、制度を作る時代の板垣は、どうしても堅実で“後方支援型”に見えてしまうのです。

まじめに働き、家庭を支え、部下を育ててきた──そんな今の50代のおじさんにとって、板垣退助の姿はどこか自分に重なります。

派手ではないけれど、社会を支える「縁の下の力持ち」こそ、本当の英雄なのかもしれません。

というか、そうであって欲しいと思っています。

おじさんたちは、目立たなくても、しっかりと社会を支えてきた姿勢に、自分の人生を重ねたくなる人も多いはずです。

\あなたの思考や物語も“文字”にしてこそ/

“記録”に残るだけでなく“記憶”に残るために必要なこと

ここで気づくのは、「実績」や「偉業」だけでは人の心に残れない、ということです。

坂本龍馬は、ストーリーの中に“感情の起伏”があり、ビジュアルとしての親しみやすさもありました。

だから今でもテレビや漫画、SNSで「語られ続けられる存在」になれたのです。

一方の板垣退助は、実績はあってもストーリーに“人間臭さ”が少なく、現代においてリメイクされにくい。

語られずに、いつの間にか教科書の中に閉じ込められてしまいました。

しかも、教科書でそれほど取り扱われることなくです。

私たちおじさんにとってもこれは他人事ではありません。

職場で成果を出しても、黙々と働いているだけでは評価されにくい。

逆に、少しでも情熱を語り、周囲と心を通わせることができれば、それは「人の心に残る仕事」になる。

つまり大事なのは、「人に話したくなるような物語を、自分の生き方にどう織り込むか」なのかもしれません。

私たちおじさんは、これまでのキャリアの集大成を迎える時期。

人によっては、独立を視野に入れている方もいるはずです。

だからこそ、自分ブランドを構築する必要があるのです。

若い世代への影響力も増すこのタイミング。

「ただの記録係」ではなく「語り継がれる存在」になるためには、やはり“物語”“ストーリー”なのです。

自分の物語を“生きる”“創る”ということ

坂本龍馬と板垣退助──二人はそれぞれ、違った形で日本の未来を切り開いた英雄です。

どちらが優れているかという話ではなく、その“語られ方”“記憶され方”の違いが、現代を生きる私たちに大きな示唆を与えてくれます。

坂本龍馬のように、型破りで情熱的な言葉と行動で人を惹きつける存在。

板垣退助のように、信念を貫き、静かに社会を動かす存在。

私たちもまた、自分の中にその両面を持っています。

日々の仕事や家族との関わり、社会との向き合い方の中で

「自分は何を語られたいか」

「どんな形で人の記憶に残りたいか」を考えてみることは、とても意味のあることかと感じます。

時に大胆に、時に静かに。

時代を生き抜いた偉人たちの姿は、今の私たちに「自分もまた誰かの記憶に残る存在になれる」と教えてくれます。

「自分にはそんな魅力なんてない」と思うかもしれません。

でも、坂本龍馬も板垣退助も、最初から英雄だったわけではありません。

日々の選択と覚悟、そして人との関わりの中で、少しずつ“物語”を育てていったのです。

おじさんの人生にも、まだまだ“語られる物語”を刻む余白はたっぷりあります。

あなたの一歩が、誰かに語り継がれる未来をつくるかもしれません。

その物語、これからどう描いていきますか?

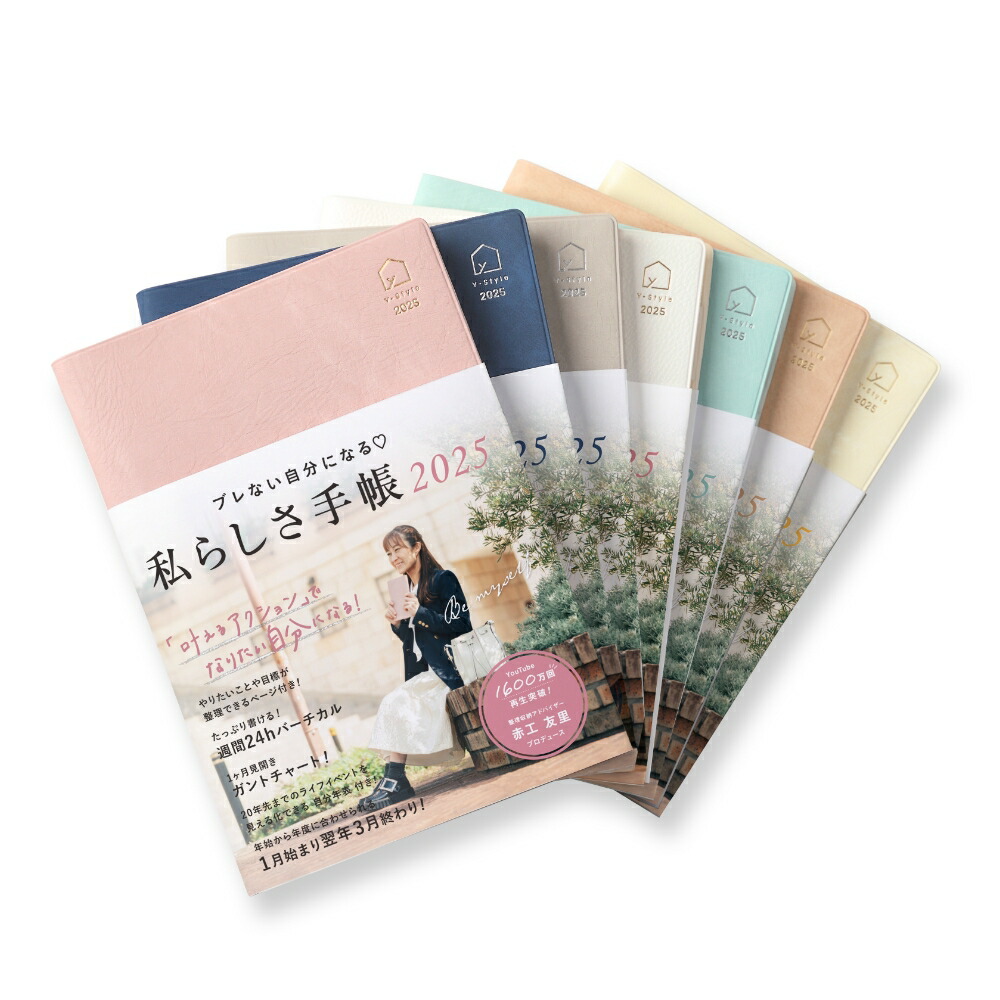

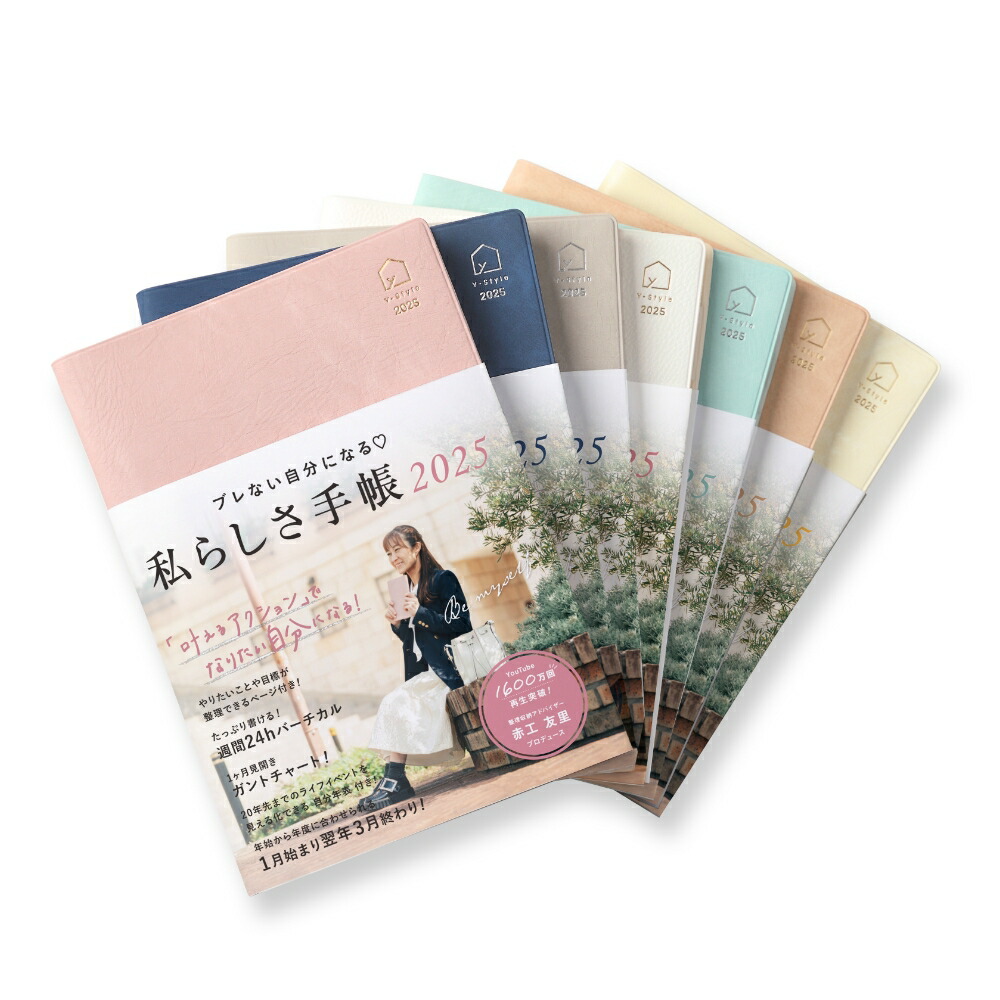

その物語を、何で刻むか?

何をまとい、何を使い、何を記すのか。

選ぶ道具が、あなたの価値観を映し出します。

どうか、今日この瞬間からでも。

自分の物語にふさわしい一品を、見つけてみてください。

語られる人生は、意識した瞬間から始まります。