\風呂後の一杯が最高/

目次

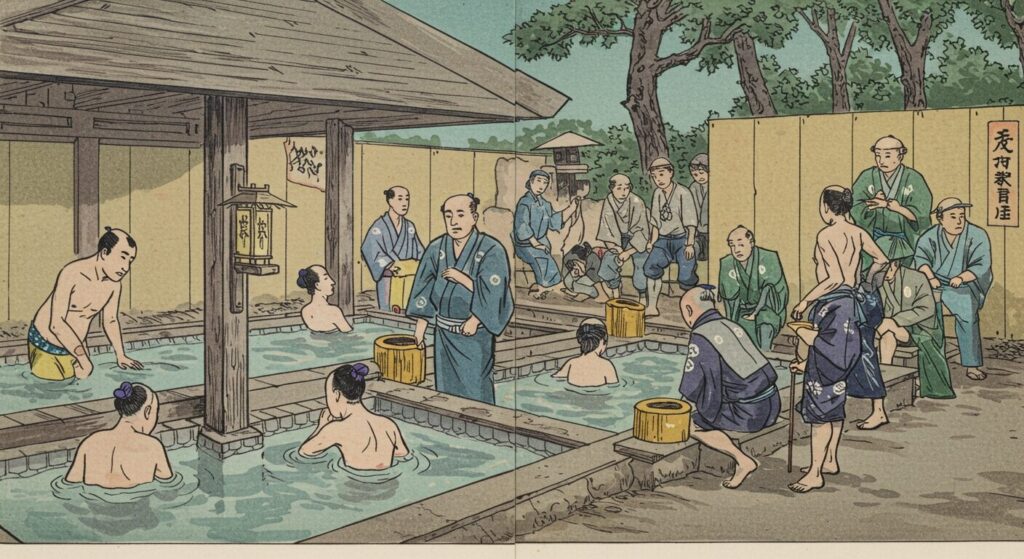

江戸の庶民を虜にした「湯屋」なるもの

江戸時代

町を歩けば、あちらこちらから「湯気」が立ちのぼっていました。

木造の小屋から漂う香ばしい薪の匂い、桶を打ち鳴らす音、人々の笑い声。

それが庶民の憩いの場「湯屋」。

つまり銭湯です。

現代人の私たちが「風呂」と聞けば、衛生やリラックスを思い浮かべるでしょう。

しかし江戸時代の人々にとって湯屋は、単なる施設ではなく、社会生活の中心であり、文化が交差する舞台だったのです。

そもそも日本は、なぜこれほどまでに「風呂好き」なのでしょう?

原点をたどれば、古代からの温泉や湯治文化に遡ります。

そうです。

湯治なので知られる文化です。

そして江戸時代

平穏な時代において、この風呂文化が一気に開花しました。

蒸し風呂から始まり、

木桶に浸かる湯船文化へ。

さらには幕末に訪れる西洋式浴場につながります。

湯屋は「ただの風呂屋」ではなく

庶民が知識を得て

仲間と語らい

そして疲れを癒やす。

つまり“庶民の大学”だったのです。

ここでは

江戸から幕末にかけての銭湯史を追いながら、なぜ湯屋が江戸の庶民に愛され、そして現代のスーパー銭湯やサウナ文化にどうつながっていったのかを覗いていこうと思います。

あなたたち、おじさんが

今日の風呂上がりにビールを飲む習慣も

江戸のおじさんたちと同じルーツを持っている

と思っていただくと更にワクワクしませんか。

江戸・幕末銭湯事情! 湯屋は“庶民の大学”だった

江戸の町に立ちのぼる白い湯気。

その先にあったのは、単なる入浴施設ではなく、庶民の知恵と活気が集う“学び舎”でした。

長屋暮らしで家風呂を持てない人々にとって湯屋は日常そのもの。

そこでは情報交換が行われ、人生の知恵が交錯し、時に身分を超えた交流も生まれました。

幕末に西洋式浴場が登場するまで、銭湯は江戸庶民を支える文化の中心地であり続けたのです。

まさに江戸の湯屋とは

日常と非日常が交わる

多様性のある大学だったのです。

さて、その湯屋の中ではどんな風景が広がっていたのでしょうか――。

蒸し風呂から始まる ― 江戸初期の湯屋事情

江戸最初の銭湯は、今でいう「サウナ」に近いものでした。

天正19年(1591年)、伊勢与兵衛という人物が江戸に開いた湯屋が始まりとされます。

当初の湯屋は釜や石を熱して蒸気を発生させ、その蒸気で身体を温める蒸し風呂形式。

江戸初期では

銭湯=サウナ

のイメージだったのではないでしょうか。

この時代の人々は「湯に浸かる」というより「蒸気で汗をかく」ことを楽しんでいました。

身体を清めると同時に、病を予防し、疲労を取る効果があると信じられていたのです。

やがて木桶を使った「掛け湯」や「浸かり湯」が普及し、今の銭湯の形に近づいていきます。

江戸時代の東京は都市人口が急増し、数十万人から100万人を超える大都市となりました。

当時、庶民が狭い長屋に暮らすなかで「家風呂」を持つことは贅沢でした。

そのため、湯屋は庶民生活に不可欠な存在となっていったのです。

\サウナグッズでリラックス/

湯屋は社交場 ― おじさんたちの“風呂端会議”

銭湯は体を清めるだけの場所ではなく、社交の場でした。

商人や職人、長屋住まいの庶民は、湯屋で日々の情報交換をしました。

「最近米の値段が上がったらしいぞ」

「御徒町で火事があったらしい」

「大工の○○が新しい現場に入ったらしい」

そんな“風呂端会議”は、まるで現代のSNSのように情報を拡散する役割を担いました。

特におじさんたちにとっては、商売のヒントを得る場であり、愚痴をこぼす場であり、人生相談の場でもありました。

さらに、湯屋は階層を超えて交流できる珍しい場所でもありました。

武士から町人、浪人まで、裸になれば皆同じ。

江戸のおじさんにとって湯屋は

「庶民の平等空間」

でもあり

「自分らしく表現できる場所」

だったのです。

\お風呂でリラックス/

庶民に優しい料金体系 ― 江戸の風呂経済学

江戸時代の銭湯の料金は「一文」とされます。

物価換算すると200円程度。

毎日通えるリーズナブルな価格だったため、庶民は当たり前のように湯屋を利用していました。

さらに面白いのは、湯屋の商売は「定額制」に近い部分があったことです。

常連客をつかめば安定収入が得られるため、銭湯経営は比較的安定したビジネスでした。

実際、江戸後期には数百軒の湯屋があり、江戸の人口100万人に対しておよそ500軒。

今のコンビニほどの感覚で、銭湯が町に点在していたのです。

湯屋の空間と文化 ― 男女別?混浴?

初期の湯屋は混浴でした。

江戸初期の人々にとって裸はそこまでタブーではなく、長屋暮らしでプライバシーが乏しい生活の中では自然なことでした。

しかし、次第に道徳観や幕府の規制によって男女別が導入されていきます。

とはいえ、田舎では明治に入っても混浴が残る地域もありました。

湯屋の内装も特徴的でした。

脱衣所と浴場が一体化した「江戸式」

絵師が描いた「銭湯絵」

そして「ゆあがりの一杯」。

これらは後の日本文化に大きな影響を与えています。

\風呂後の一杯が最高/

幕末の風呂革命 ― 西洋式浴場の登場

幕末、日本は黒船来航により開国を迫られます。

外国人が住む横浜・長崎には、西洋式の浴場が登場しました。

シャワーの原型となる装置や、大きな浴槽を持つ「バスハウス」は日本人を驚かせました。

この西洋式浴場は、やがて「衛生と健康管理」を意識する新しい入浴文化を広めることとなります。

それが明治以降の近代的な銭湯の原型となります。

つまり幕末は「日本式風呂」と「西洋式風呂」が交差する時代だったのです。

そして現代に受け継がれる江戸のDNA

銭湯は、ただの入浴施設ではありませんでした。

江戸のおじさんにとって、それは“社会の縮図”であり、暮らしを豊かにするための知恵の交差点でした。

長屋の延長線上にあるようなその空間では、日々の暮らしの悩みから新しい流行、時には政治の噂までが飛び交い、庶民の文化を育てていったのです。

この「湯屋文化」の精神は、実は現代にも脈々と生き続けています。

昭和の銭湯ブームから

平成のスーパー銭湯

そして令和のサウナ文化まで。

形を変えながらも“人と人をつなぐ場”としての役割は不変です。

最新のサウナ施設やおしゃれな銭湯リノベーションに足を踏み入れると、江戸の庶民が湯船で交わした笑い声や世間話の残響が、どこかに漂っているように思えるのです。

つまり、現代の私たちが銭湯やサウナで心身を解きほぐし、隣の誰かと自然に言葉を交わすその瞬間こそが

「江戸のDNA」

「日本文化の始まり」

の継承なのかもしれません。

\サウナグッズでリラックス/

銭湯は江戸おじさんの“文化的サロン”だった

江戸・幕末の銭湯は、ただ身体を清める施設ではなく、文化を育む「サロン」でした。

庶民の健康を支え、情報が飛び交い、人々が人生を語り合う。裸になれば身分も職業も関係なく、すべての人が平等に交わることができる。

それが湯屋という魔力でした。

そして幕末、西洋の浴場文化が流入し、風呂文化はさらに進化します。

その変化はやがて現代の公衆浴場、温泉、スーパー銭湯、サウナ文化へと受け継がれていきます。

つまり、おじさんたちが「風呂上がりの一杯最高!」と叫ぶ背景には、江戸庶民の湯屋文化が脈々と息づいているのです。

次に銭湯へ足を運ぶとき、ぜひ江戸おじさんたちがどんな会話を交わしていたのかを想像してみてください。

きっと湯上がりの時間が、もっと味わい深くなり、風呂後の最高の一杯につながること間違いなしでしょう。

\風呂後の一杯が最高/